熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Wetland soil organic carbon balance is reversed by old carbon and iron oxide additions

濕地土壤有機碳平衡被舊的碳和氧化鐵添加所逆轉

來源:Front. Microbiol. 14:1327265

《微生物學前沿》第14卷,文章編號1327265

摘要內容

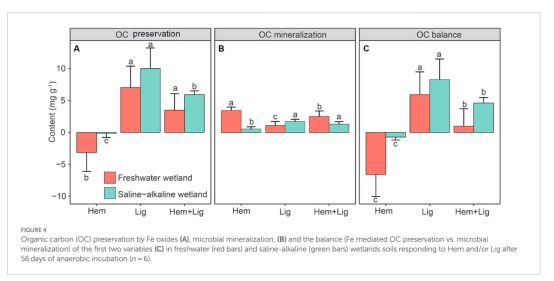

研究通過淡水濕地(富碳鐵)和鹽堿濕地(貧碳鐵)的厭氧培養實驗,探究赤鐵礦(Hem)和褐煤(Lig)添加對土壤有機碳平衡的影響。結果表明:Lig通過促進鐵結合有機碳(Fe-OC)形成導致凈碳積累(淡水濕地:5.9±3.6 mg g?1;鹽堿濕地:8.3±3.2 mg g?1),而Hem通過改變微生物群落結構顯著增加有機碳礦化(尤其在淡水濕地)。結晶態鐵氧化物單獨添加會增強碳礦化,但老碳(富含芳香族和烷基化合物)能促進Fe-OC形成并提高碳持久性。

研究目的

量化鐵氧化物介導的有機碳保存與礦化的凈效應。

闡明結晶鐵氧化物(如赤鐵礦)和老碳(褐煤)在濕地碳循環中的作用機制。

為濕地土壤碳匯恢復提供理論依據。

研究思路

實驗設計:選取淡水濕地(FW)和鹽堿濕地(SW)土壤,設置四組處理(對照、Hem添加、Lig添加、Hem+Lig添加),進行63天厭氧培養。

數據采集:監測Fe(II)產量、CO?/CH?排放速率(圖3)、鐵氧化物結合碳含量(圖1-2)、微生物群落結構(圖5-6)及pH變化。

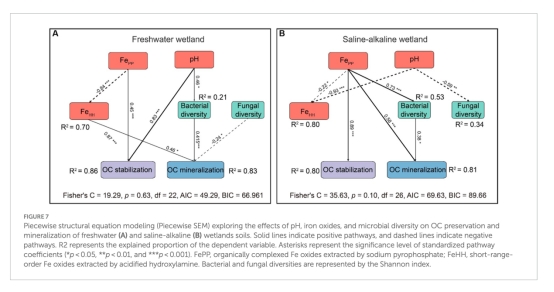

機制分析:通過隨機森林回歸和結構方程模型(圖7)解析微生物群落與碳動態的關聯。

測量數據及研究意義

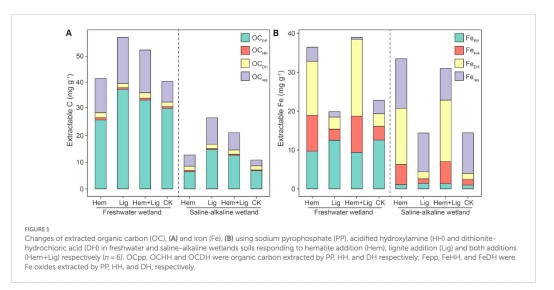

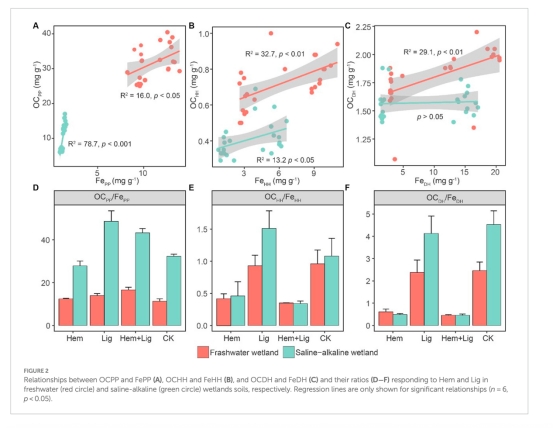

鐵氧化物與有機碳提取量(圖1、圖2):

數據意義:量化不同鐵形態(有機絡合鐵、短程有序鐵、晶態鐵)對碳保存的貢獻,揭示Lig通過鈉焦磷酸鹽提取態鐵(Fe??)顯著增加碳保存(C/Fe??達11-48)。

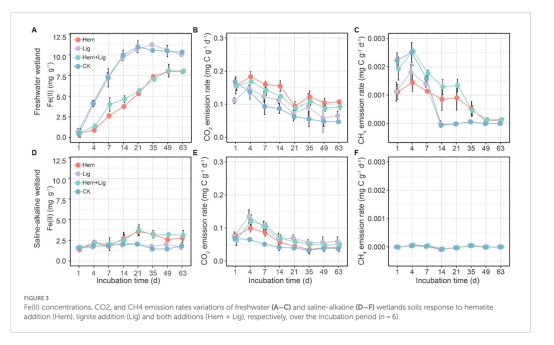

Fe(II)產量與氣體排放(圖3):

數據意義:Hem抑制淡水濕地Fe(III)還原菌活性(如Geobacter),但通過富集放線菌(Actinobacteria)和厚壁菌(Firmicutes)增強CO?排放(FW-Hem累積排放最高)。

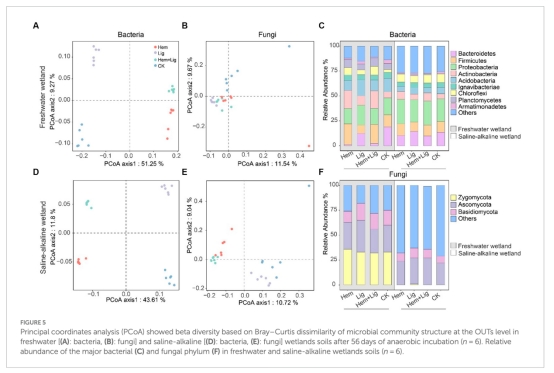

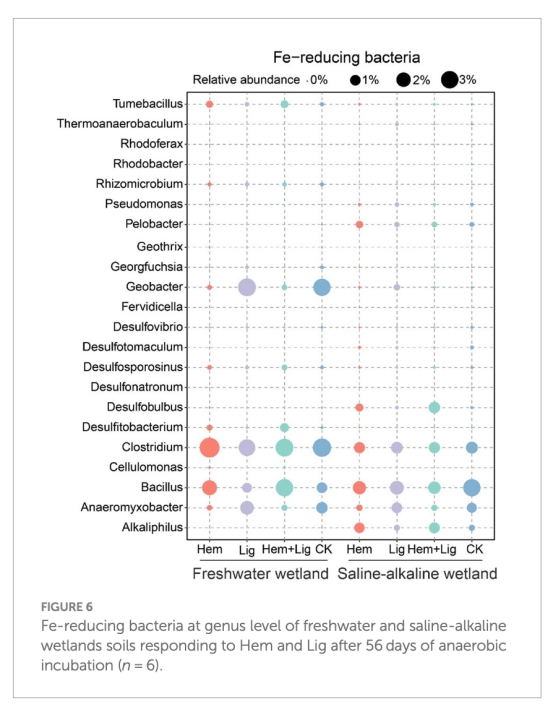

微生物群落結構(圖5-6):

數據意義:Hem降低呼吸型鐵還原菌(如Geobacter)豐度,但促進發酵型菌(Clostridium)增殖,驅動碳礦化途徑轉變。

pH數據(文中提及):

使用丹麥Unisense電極測量意義:精確監測厭氧條件下pH變化(FW初始pH 6.54→處理后期變化),揭示低pH抑制Fe(III)還原菌活性,但促進發酵途徑碳分解,為理解鐵還原與碳礦化的環境調控提供關鍵參數。

結論

碳保存與礦化平衡:Lig通過形成Fe-OC實現凈碳積累,Hem則因改變微生物群落導致碳損失(圖4)。

微生物機制:Hem抑制呼吸型鐵還原菌,但富集放線菌等copiotrophs(富營養型微生物),激活非鐵依賴的碳礦化途徑(如發酵)。

應用價值:添加芳香族老碳(如褐煤)可優先形成穩定Fe-OC,減少鐵氧化物引發的碳礦化,適用于濕地碳匯恢復。

Unisense電極數據的詳細意義

使用丹麥Unisense微電極測量的pH數據(文中提及在厭氧培養的第4、21、63天監測),揭示了以下機制:

Fe還原菌活性調控:Geobacter等鐵呼吸菌的最適pH為6.7-7.0,初始pH降低(如Hem處理)抑制其活性,減少Fe(III)還原驅動的碳礦化。

發酵途徑激活:低pH促進Clostridium等發酵菌生長,轉向產CO?的非鐵依賴代謝途徑,解釋為何Hem處理Fe(II)產量低但CO?排放高(圖3B)。

質子動態關聯:Fe(III)還原過程消耗質子(H?),導致后期pH回升,動態pH變化影響微生物群落演替與碳分解路徑選擇。

這些數據為理解厭氧條件下pH-微生物-鐵碳耦合作用提供了直接證據,是解析碳礦化途徑轉換的關鍵參數。