熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Animal life in the shallow subseafloor crust at deep-sea hydrothermal vents

深海熱液噴口淺層海底地殼中的動物生命

來源:Nature Communications

《自然通訊》

摘要內容:

該研究首次報道在深海熱液噴口下方的淺層海底地殼中發現了成年管蟲(如Oasisia alvinae和Riftia pachyptila)及其他熱液噴口特有動物。這些動物通過地殼內的流體循環系統擴散,幼蟲可能通過海水與熱液混合的“補給區”進入地下洞穴并定居。這一發現表明海底表面與地殼內部的動物群落是連通的,擴展了已知的動物棲息范圍,并對熱液噴口的化學通量測量和生態保護提出了新見解。

研究目的:

驗證管蟲等熱液噴口動物的幼蟲是否通過地殼內的流體循環系統擴散,而非傳統認為的通過海水表層擴散;探索淺層海底地殼中是否存在支持動物生存的生態系統。

研究思路:

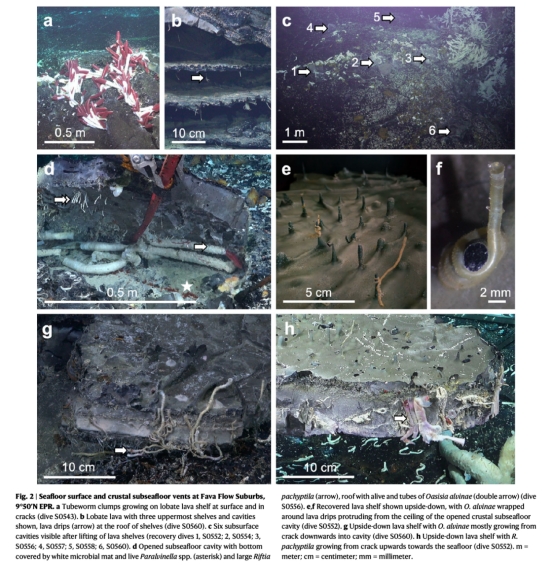

選址與實驗設計:在東太平洋海隆(EPR)9°50'N的熱液噴口區(Fava Flow Suburbs,2515米水深),選擇覆蓋管蟲和貝類群落的熔巖架。

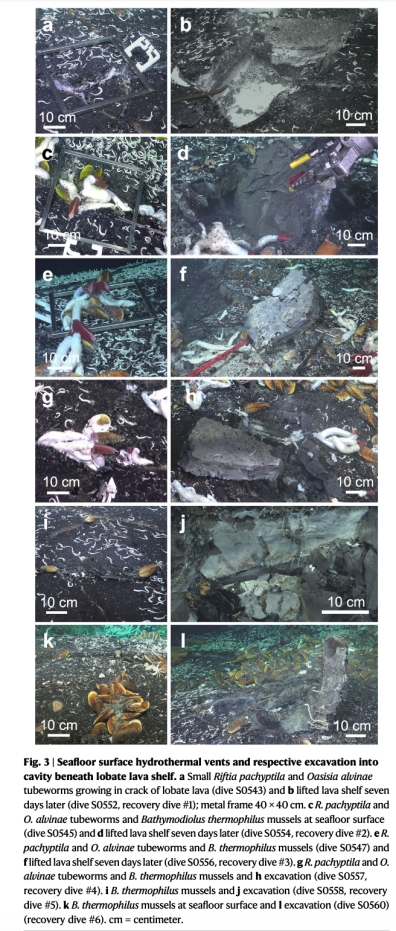

現場操作:使用ROV(遙控水下機器人)撬開熔巖架,暴露地下洞穴,觀察和采集洞穴內的動物樣本。

數據采集:測量洞穴內的溫度、鹽度、pH、硫化氫(H?S)和氧氣濃度,分析環境條件與動物分布的關系。

生物學驗證:通過解剖確認成年管蟲的繁殖狀態(如卵子和精子存在),證明其在地下環境中可完成生命周期。

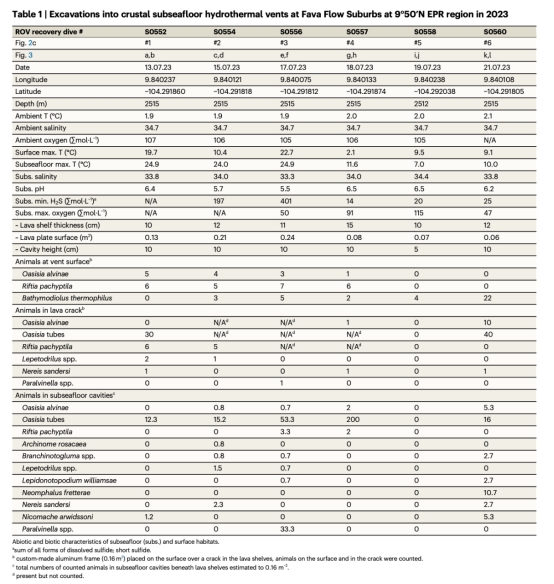

測量數據及對應圖表:

溫度:洞穴內最高溫度24.9°C(表1,圖2c),與地表熱液噴口溫度相似,表明適宜動物生存。

鹽度:33.3–34.4(表1),接近海水值,說明海水與熱液的混合環境。

pH:5.5–6.5(表1),酸性環境符合熱液流體的典型特征。

硫化氫(H?S):最低14 μmol/L,最高401 μmol/L(表1),為化能合成共生菌提供能量來源。

氧氣濃度:最高115 μmol/L(表1),顯示氧化環境,可能支持動物呼吸需求。

數據的研究意義:

溫度與鹽度(表1):證明地下洞穴的環境與地表熱液噴口相似,支持動物跨棲息地遷移的假設。

硫化氫與氧氣(表1):揭示化學梯度對化能合成共生系統的依賴,解釋動物(如管蟲)如何通過共生菌在地下生存。

動物分布數據(圖2d-h,圖3):顯示O. alvinae和R. pachyptila在洞穴內的密集分布,表明地殼內部是幼蟲擴散和成體棲息的關鍵區域。

結論:

淺層海底地殼中存在與地表熱液噴口連通的動物群落,包括成年管蟲、多毛類、螺類等。

幼蟲可能通過地殼內的流體循環系統(而非海水表層)擴散,解釋了熱液噴口快速殖民化的機制。

地下動物活動通過共生菌的化能合成作用影響局部地球化學通量,需重新評估熱液系統的生物地球化學模型。

熱液噴口的保護范圍應擴展至海底地殼,目前其生態邊界尚未完全明確。

丹麥Unisense電極數據的詳細解讀:

研究使用Unisense微電極測量了硫化氫(H?S)和氧氣濃度:

硫化氫濃度(表1):

洞穴內H?S濃度較低(最低14 μmol/L),但足以支持管蟲共生菌(Endoriftia persephone)的化能合成代謝。

濃度波動反映流體混合程度,表明幼蟲可能通過低H?S區域進入地殼,避免高毒性環境。

氧氣濃度(表1):

最高115 μmol/L的氧氣水平遠高于典型熱液噴口的缺氧環境,可能與海水注入有關,顯示氧化-還原界面的存在。

氧化環境支持多毛類(如Paralvinella spp.)等需氧動物的生存,表明地下洞穴是化能合成與異養生物共存的復雜生態系統。

研究意義:

這些數據首次量化了淺層海底地殼中的化學梯度,證明其具備支持動物群落的條件,挑戰了“僅微生物生存”的傳統認知,并為幼蟲擴散路徑提供了化學證據。