熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Evidence of dark oxygen production at the abyssal seafloor

深海海底暗氧生成的證據

來源:Nature Geoscience

《自然·地球科學》

摘要內容:

該研究通過原位底棲室實驗發現,太平洋克拉里昂-克利珀頓斷裂帶多金屬結核覆蓋的深海海底在兩天內氧氣濃度增至背景濃度的三倍以上。離位培養實驗表明多金屬結核是暗氧(DOP)的來源,結合結核表面高達0.95 V的電壓測量數據,提出海水電解可能是暗氧生成的機制。

研究目的:

探索深海海底氧氣濃度異常升高的成因,驗證多金屬結核是否通過非生物過程(如電化學反應)產生氧氣,并評估其對深海生態系統和全球氧循環的潛在影響。

研究思路:

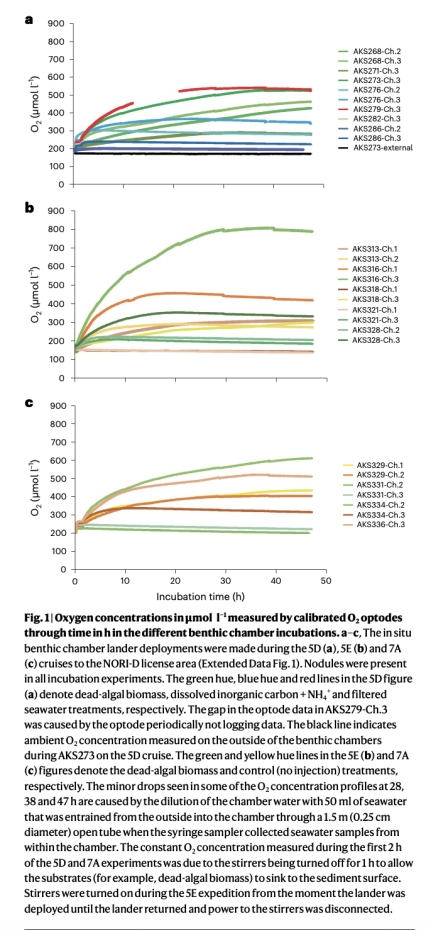

原位實驗:在深海部署底棲室,監測氧氣濃度隨時間變化(圖1)。

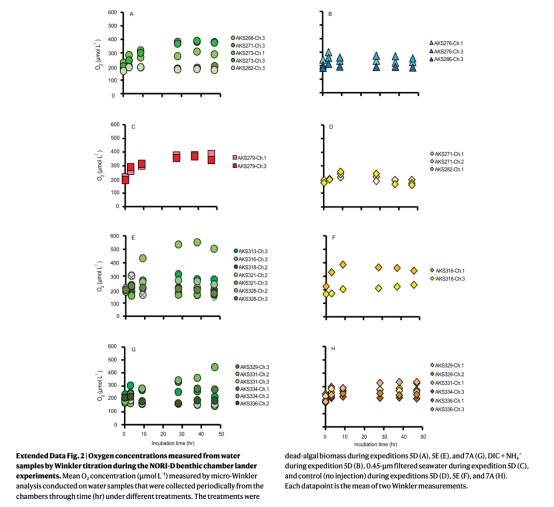

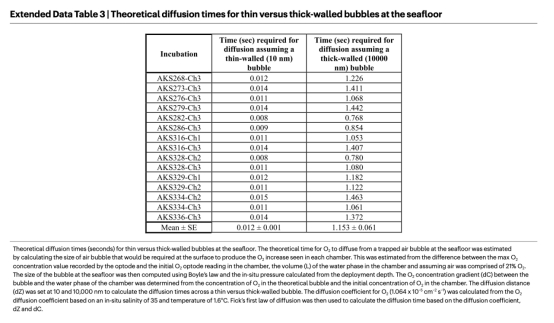

排除誤差:通過Winkler滴定法驗證數據可靠性(擴展數據圖2),排除氣泡擴散、材料干擾等因素(擴展數據表3)。

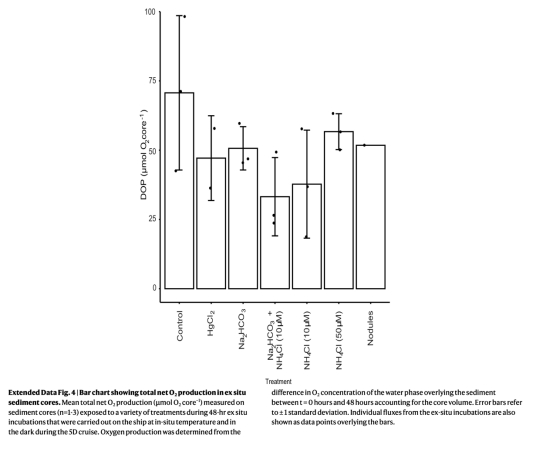

離位驗證:在實驗室培養含結核的沉積物,觀察氧氣生成(擴展數據圖4)。

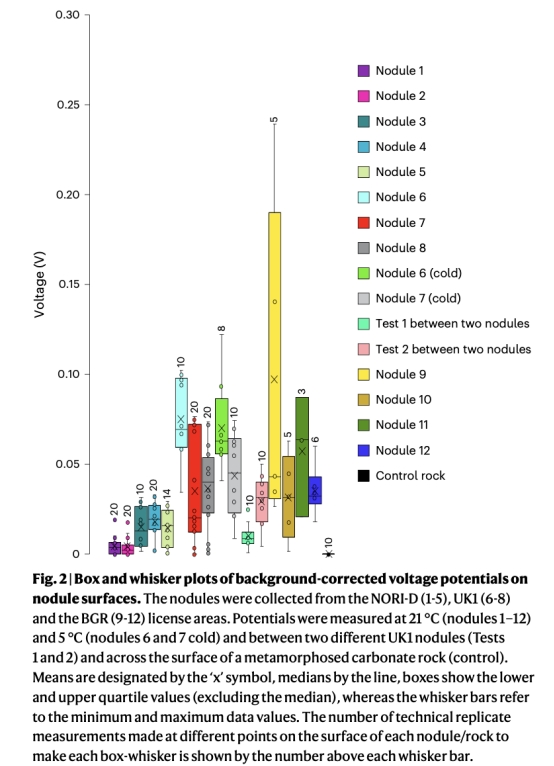

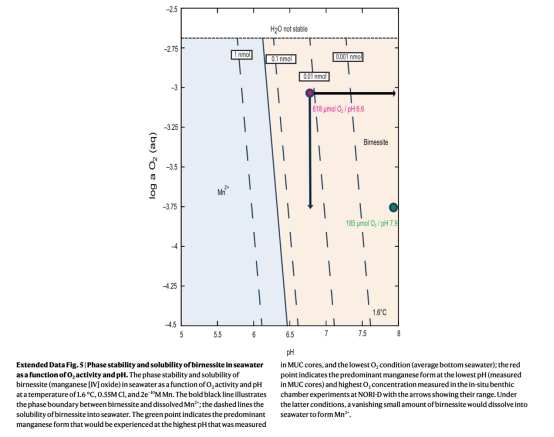

機制探究:測量結核表面電壓(圖2),結合地球化學模型(擴展數據圖5)和放射性產氧模型,提出電解假說。

微生物分析:檢測微生物群落,排除生物產氧主導的可能性。

測量數據及來源:

原位氧氣濃度變化(圖1):顯示氧氣在底棲室內持續上升,最高達819 μmol/L。

Winkler滴定數據(擴展數據圖2):驗證氧氣濃度升高的真實性。

結核表面電壓(圖2):最高達0.95 V,支持電解假說。

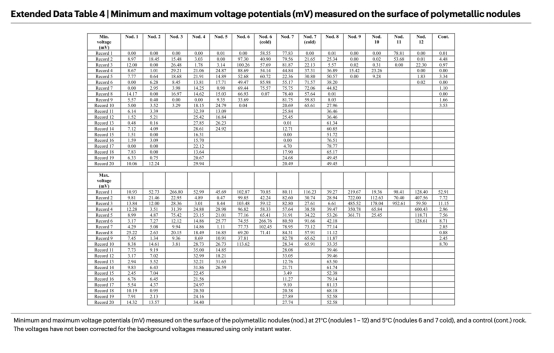

放射性產氧模型(擴展數據表4):顯示放射性溶解氧貢獻可忽略(<0.5%)。

微生物群落分析:未發現與產氧相關的優勢微生物類群。

數據研究意義:

氧氣濃度數據(圖1):首次在深海發現非生物氧氣生成,挑戰傳統深海氧氣消耗的認知。

電壓數據(圖2):為“地質電池”假說提供直接證據,揭示多金屬結核的電化學活性。

微生物數據:排除生物代謝主導產氧的可能,強化非生物機制的重要性。

放射性模型(擴展數據表4):排除地質輻射產氧的干擾,縮小機制范圍。

結論:

多金屬結核通過表面電化學反應(可能為海水電解)產生氧氣,暗氧速率(1.7–18 mmol O? m?2 d?1)超過傳統耗氧速率。

該過程與結核表面積正相關,暗示其分布密度和類型影響產氧效率。

深海采礦可能通過擾動結核表面沉積物覆蓋,改變暗氧生成動態,需進一步研究生態影響。

丹麥Unisense電極測量數據的詳細研究意義

原位氧氣微剖面測量:使用Unisense深海微剖面儀直接測定沉積物孔隙水氧氣梯度(文中未明確標注圖表,但提及“in situ O? microprofiling”),發現孔隙水為氧氣凈匯且濃度低于底棲室,排除了孔隙水上升流引入氧氣的可能性。

支持電解假說:微剖面數據顯示孔隙水氧氣不足以解釋底棲室觀測值,間接支持氧氣源自結核表面反應而非地下水源。

方法可靠性:Unisense傳感器經多溫度校準(1.6–30°C),結合原位壓力數據,確保高精度測量(誤差<0.3%),為暗氧現象提供可信的物理證據。

排除生物干擾:結合微生物毒理實驗(HgCl?處理),微剖面數據幫助確認非生物產氧的主導地位。