熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Methanogenesis in sediments of a tropical coastal wetland: a culture-dependent method

熱帶沿海濕地沉積物中的產甲烷作用:一種依賴培養的方法

來源:Revista de Biologia Tropical

《熱帶生物學雜志》

摘要內容

摘要研究了墨西哥韋拉克魯斯州埃爾莫羅-拉曼查紅樹林沉積物中產甲烷古菌(MA)的動態及甲烷生成過程。通過培養依賴技術(最可能數法,MPN)和微宇宙實驗,分析了不同氣候季節(干燥季、雨季、北風季)下存活產甲烷古菌(VMA)的豐度,以及硫酸鹽對乙酸產甲烷的影響。結果顯示:

VMA豐度為102–10? MPN/g濕沉積物,以甲醇為底物的VMA豐度(10?–10?)高于乙酸底物(102–10?)。

微宇宙實驗中,無硫酸鹽條件下的甲烷產量(29.78–929.75 nmol CH?/月)顯著高于含硫酸鹽條件(7.88–347.38 nmol CH?/月)。

雨季的低鹽度、更負的氧化還原電位(Eh)和更高有機質含量促進了產甲烷作用。

研究目的

探究氣候季節變化對紅樹林沉積物中存活產甲烷古菌豐度及甲烷生成的影響,明確硫酸鹽對乙酸產甲烷的抑制作用。

研究思路

采樣與分組:在三個氣候季節(干燥季、雨季、北風季)沿鹽度梯度采集紅樹林沉積物樣本(9個樣本),分表層(0–6 cm)和底層(6–12 cm)。

微生物分析:使用MPN法(以乙酸和甲醇為底物)定量VMA豐度。

實驗驗證:通過微宇宙實驗比較含硫酸鹽與無硫酸鹽條件下乙酸產甲烷的速率。

環境變量測定:測量鹽度、pH、Eh、有機質(VS)、固定固體(FS)、碳酸鹽和碳水化合物。

測量數據及意義(對應圖表)

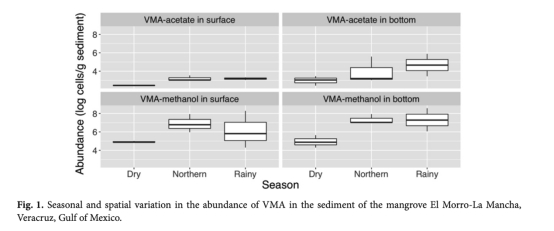

VMA豐度(圖1):

乙酸利用型VMA(VMA-A)豐度為102–10? MPN/g,雨季較高,底層豐度顯著高于表層。

甲醇利用型VMA(VMA-M)豐度為10?–10? MPN/g,雨季和北風季顯著高于干燥季。

意義:揭示底物類型和沉積深度對產甲烷菌分布的調控作用。

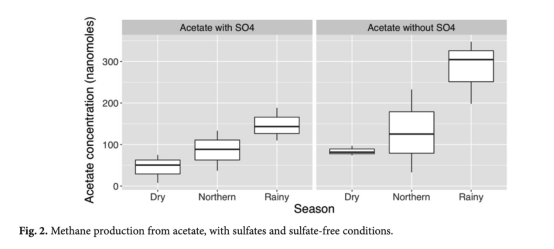

甲烷產量(圖2):

雨季樣本在無硫酸鹽條件下甲烷產量最高(929.75 nmol CH?/月)。

意義:驗證硫酸鹽抑制產甲烷的競爭機制,雨季環境更利于產甲烷菌活動。

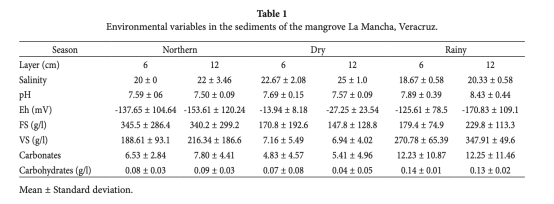

環境變量(表1):

鹽度:干燥季(22.67–25 PSU) > 雨季(18.67–20.33 PSU)。

Eh:雨季更負(表層-125.61 mV,底層-170.83 mV)。

有機質(VS)和碳水化合物:雨季最高(VS 270.78–347.91 g/L,碳水化合物0.13–0.14 g/L)。

意義:低鹽、高有機質和還原性環境是產甲烷的關鍵驅動因素。

結論

雨季的低鹽度、高有機質和更負Eh顯著促進產甲烷作用。

硫酸鹽抑制乙酸產甲烷,但紅樹林沉積物中產甲烷菌與硫酸鹽還原菌可能共存。

甲醇利用型VMA豐度高于乙酸型,表明非競爭性底物對產甲烷菌生態位的重要性。

Unisense電極測量數據的研究意義

使用丹麥Unisense電極測定的pH和Eh數據(表1)揭示了沉積物的氧化還原狀態及其對產甲烷菌代謝的調控:

Eh值:雨季底層Eh低至-170.83 mV,表明強還原環境,利于嚴格厭氧的產甲烷菌活動。

pH值:雨季pH較高(7.89–8.43),符合產甲烷菌偏好中性至弱堿性的生境特征。

垂直梯度:Eh隨深度降低(表層-13.94 mV → 底層-170.83 mV),解釋了VMA-A在底層的豐度優勢。

綜合意義:Unisense數據定量刻畫了紅樹林沉積物的化學微環境,為理解產甲烷菌的垂直分布和季節動態提供了關鍵證據。