熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

熱線:021-66110810,66110819

手機:13564362870

Cable bacteria colonise new sediment environments through water column dispersal

電纜細菌通過水柱擴散在新生沉積環境中定殖

來源:Environmental Microbiology, 26(10), e16694

《環境微生物學》第26卷第10期,文章編號e16694

摘要內容:

該論文研究了海洋電纜細菌在氧化水柱中的有效擴散機制及其在新沉積環境中的定殖能力。電纜細菌具有獨特的遠距離電子傳遞代謝方式,但其活性受氧氣抑制。通過分隔微宇宙實驗發現,電纜細菌以片段形式(約15個細胞的中位尺寸)從源沉積物釋放到上覆水體中,約30%的片段附著在沉積顆粒上。這些片段通過氧化水層運輸并成功定殖于滅菌的"目標"沉積物中,每個目標核心僅含單一菌株。現場鹽沼溪流觀測驗證了片段釋放現象,提出了電纜細菌通過附著顆粒保護實現氧化水層擴散的模型。

研究目的:

探究電纜細菌在含氧水環境中的擴散機制及其在新沉積環境中的定殖能力,驗證"水柱擴散"假說。

研究思路:

構建分隔微宇宙系統:自然沉積物(源)與滅菌沉積物(目標)通過氧化水體連接

監測源沉積物和目標沉積物的電纜細菌活性(微傳感器剖面)

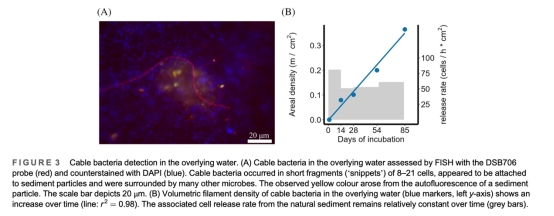

檢測水柱中的細菌片段(FISH技術)

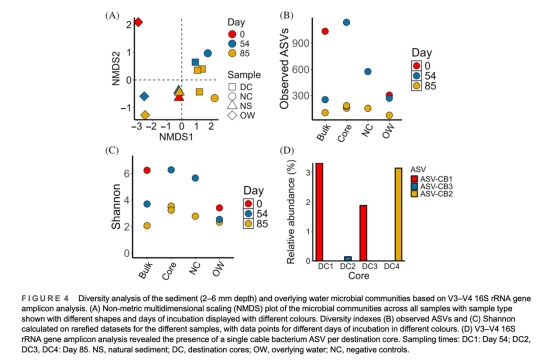

分析微生物群落組成(16S rRNA測序)

結合現場鹽沼采樣驗證實驗室發現

測量數據及來源:

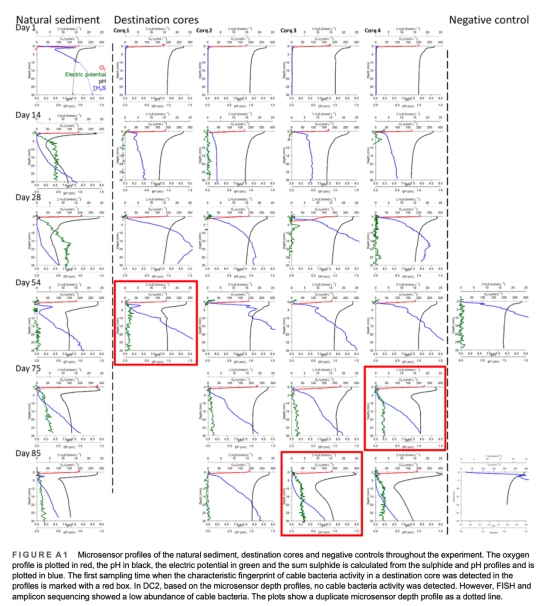

孔隙水化學剖面(氧、硫化物、pH、電勢)

使用丹麥Unisense微電極測量

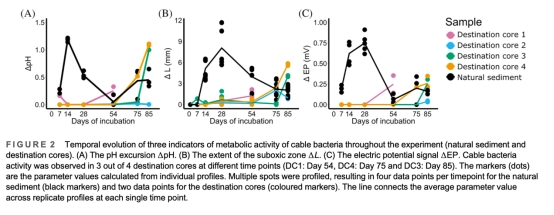

來源:圖2、圖A1、圖A2

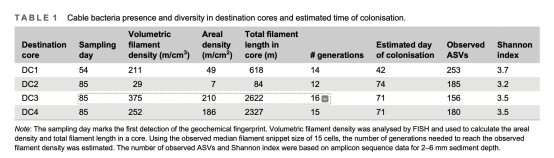

電纜細菌豐度(熒光原位雜交-FISH)

來源:表1、表2

微生物群落多樣性(16S rRNA擴增子測序)

來源:圖4

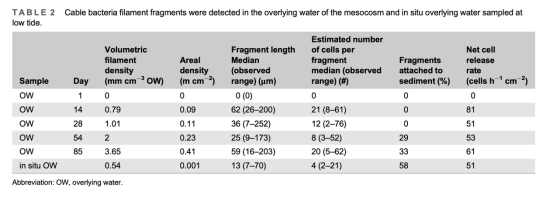

水柱片段特征(長度、附著率)

來源:表2、圖3

研究意義:

孔隙水化學數據:

氧滲透深度(OPD)和硫化物出現深度(SAD)確定電纜細菌代謝活動范圍

pH最小值(△pH)和電勢差(△EP)量化電子傳遞強度

證實電纜細菌在目標沉積物中重建了特征代謝指紋

微電極數據意義:

高分辨率(50-200μm)揭示毫米尺度化學梯度

電勢信號直接證明跨沉積物的電子傳遞

氧/硫化物剖面顯示電纜細菌的微需氧生態位

結論:

電纜細菌通過產生短片段(snippets)實現水柱擴散,沉積顆粒附著提供氧保護

單一片段即可成功定殖,產生"奠基者效應"

現場觀測驗證實驗室模型,釋放速率約51細胞/小時/cm2

為微生物地理分布理論提供實證,揭示絲狀厭氧菌的特殊擴散機制

Unisense電極數據的詳細解讀:

使用Unisense微電極測量的氧(50μm尖端)、硫化物(100μm)、pH(200μm)和電勢(100μm)剖面具有關鍵科學價值:

氧剖面:精確測定氧滲透深度(1mm精度),顯示電纜細菌嚴格局限于微氧區(<10μM O?),解釋其無法在完全氧化水體存活的原因

硫化物梯度:量化電子供體的空間分布,硫化物出現深度與電纜細菌下緣位置吻合,證明硫氧化與氧還原的耦合

pH異常:檢測到0.3-1.2單位的pH波動,反映質子遷移過程,印證電纜細菌引起的硫氧化產酸效應

電勢信號:記錄到0.2-0.7mV電勢差,直接證實厘米級電子傳遞的存在,這是電纜細菌代謝的標志性特征

這些高精度數據首次系統揭示了電纜細菌在新生沉積物中重建電子傳遞網絡的過程,證實水柱擴散片段具有完整代謝功能,為理解其全球分布提供了關鍵機制證據。